歳森 勲 Nevertheless 「にもかかわらず」

2022年 7月16日(土)〜8月28日(日)

木〜日曜日、祝日 13:00〜19:00

夏季閉場:8月11日(木)〜14日(日)

アーティストトーク 7月16日(土)17:00〜

公開制作 7月16日(土)〜18日(月祝)、8月25日(木)〜28日(日)

助成|公益財団法人 金子財団

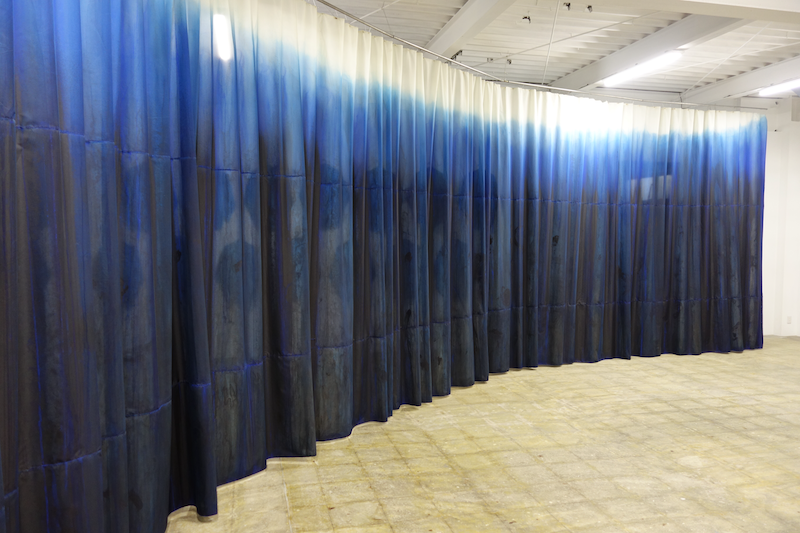

《悲しみのカーテン》2022 ©︎Isao Toshimori

《雨・喪シャツ》2022 ©︎Isao Toshimori

《わたしがおりがみのつるにガラスをつけるりゆう》2022 ©︎Isao Toshimori

1:来場者によって折られた紙の鶴が展示に加わっている様子

2:公開制作時、歳森氏による制作途中の「つる」が展示されている様子

3:「つる」グラウカス・シリーズ⏤闘う女性のために Tsuru Glaucus-series⏤For women of fighting against 2020-

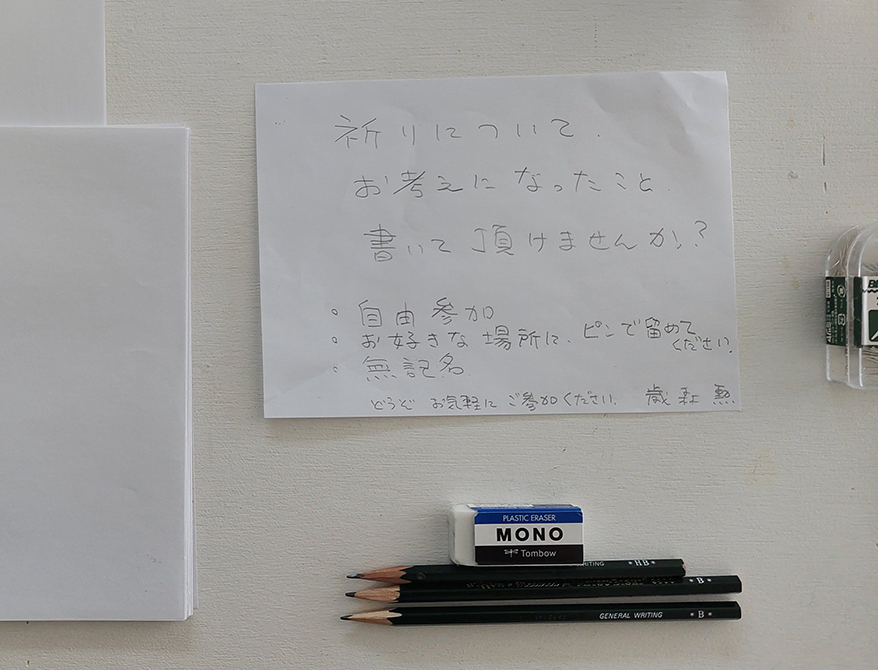

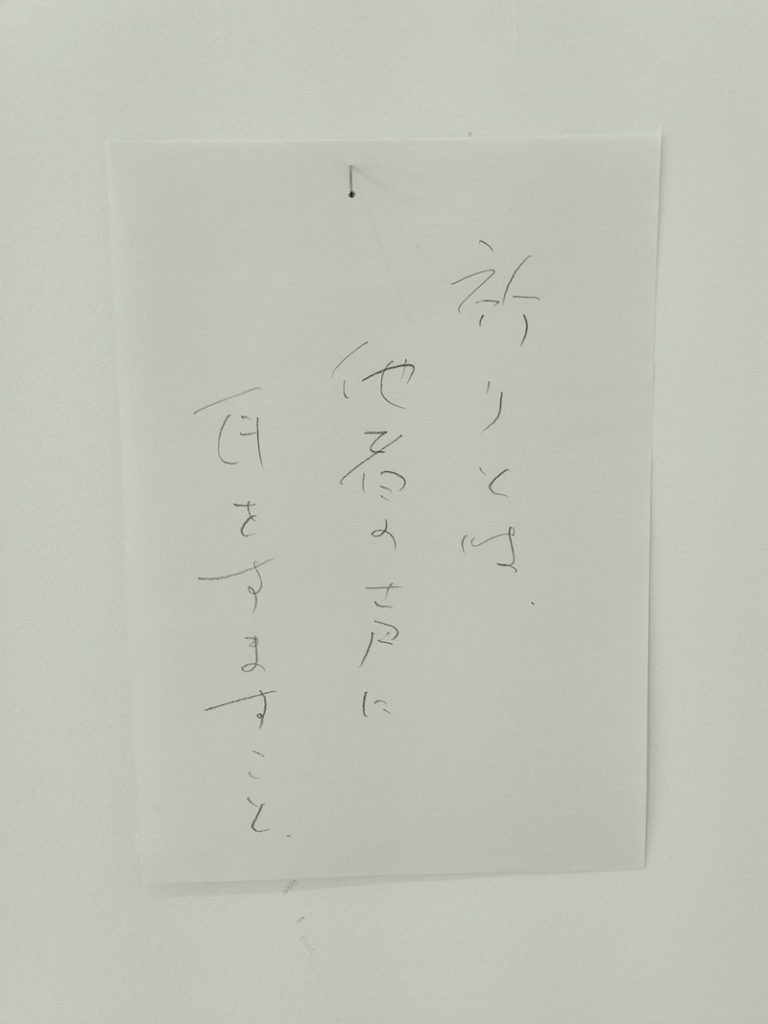

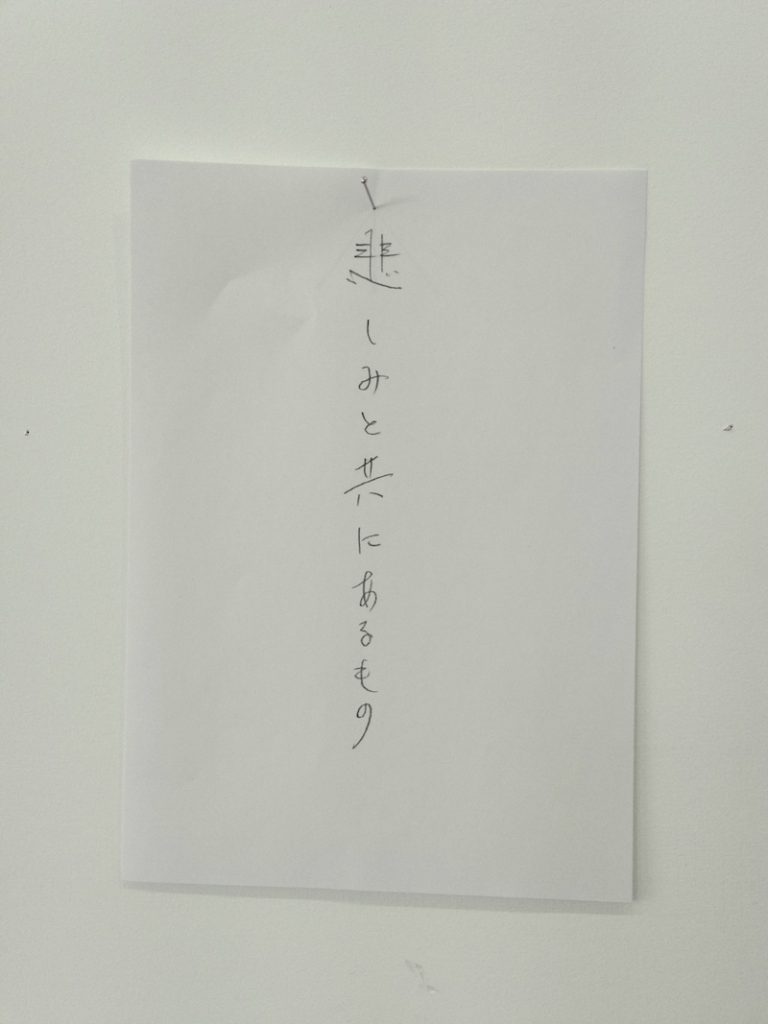

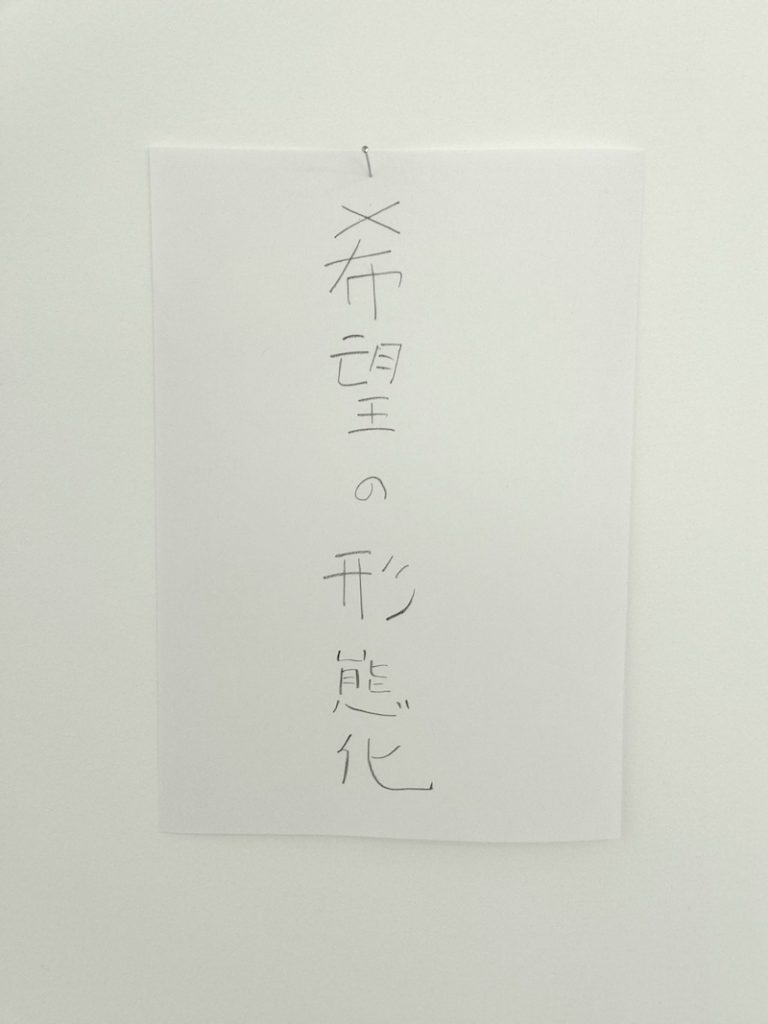

4:公開制作風景 5-6: ”祈り”について、来場者の記入参加による展示風景

7-9:来場者が書き留めた紙(60メッセージのうち一部掲載)

1995 年、昔のことになりますが、Nevertheless というタイトルで個展をしたことがあります。片方に自然の風景、片方に工業地帯の風景を、画廊の中心に向けてプロジェクションし、それぞれの映像が混ざり合った中を、観客が通り抜けていくというインスタレーションでした。自然と人工はどちらも必要、「にもかかわらず」対立していて、我々はそれぞれのバランスを取ることに苦慮している、どちらにも偏ることが出来ないことを、狭い通路を行ったり来たりすることで表しました。

今回もまた、「にもかかわらず」という言葉が浮かんできました。

「にもかかわらず」という言葉には、前後に文脈が続きます。

不利な立場「にもかかわらず」、、、。

困難な状況「にもかかわらず」、、、。

それは、現状に対する反義を含んでいます。例えば、有名な宮沢賢治さんの言葉。

雨にも負けず、

風にも負けず、

雨という大変さにもかかわらず、気持ちで負けないで、、、。

風という大変さにもかかわらず、気持ちで負けないで、、、。コロナ禍、戦争という、困難な状況が起きる中で、「にもかかわらず」何かをしようとする気持ちが必要になってくることが、すっと入ってきたように思います。

「にもかかわらず」の後に続く言葉は、それまでの状況とは違うことをする、ということになります。それまでの状況とは違うことをする、それは反すること、抗うこと、闘うことにもつながります。

例えば、〇〇と闘う、〇〇には、どんな言葉が入るでしょうか?

貧困

虐め

差別

フェイクニュース

誹謗中傷

障害個(インディペンダント)が、不特定多数(ソーシャル)を相手に、態度を明らかにするような意味があるように思います。これは、病原体に対して体が抵抗したり、社会に対して「それでいいのか?」と思ったりするような、自然なことのように感じています。

私がもう一つ、強いリアリティを感じる物語が、シーシュポス(Sisyphus)です。

大きな石を担ぎ、山の頂上まで登ると、その石は転がり落ち、山の麓からまた石を担ぎ、登る。それを延々と繰り返すシーシュポスの物語は、徒労の象徴、無駄な努力に例えられています。

しかし私は、一見無駄にも思える行為でも、そのことで均衡が保たれていることがあると思います。更には、有名無名を問わず、多くのシーシュポスたちが、人知れず努力を続けてきたことにより、維持出来ているものがたくさん有るように思えるのです。なすがままに身をゆだねるというのではなく、そこで自分はどうありたいのか?

歳森 勲

何のために何と抗うのか?そういう問いを、私は大切にしたいと思っています。

個人的に、勝手に、申し上げることではありますけれども、

「にもかかわらず」それでこそ言えることがあるとも思っているのです。

歳 森 勲 Toshimori Isao

1967年 香川県高松市生まれ。1997年 東京芸術大学大学院 後期博士過程 美術研究科油画専攻 修了。2008年 岡山県岡山市に移住。主な展示:2022 ”Multigeneration Square & Drawing”(藍画廊 GALERIE SOL)、2020 個展 ”Suit”(Space23℃)、2016 個展 ”horizon”(秋山画廊)、2014 個展 ”Blue Off Blue”(Space Seed)、2013 個展 ”Melt-through「融解する絵画」”(秋山画廊)、2011 ”素材をめぐる14人の方法”(天神山文化 プラザ)、2009 個展 ”浮遊体-Floating”(秋山画廊)、 個展 ”blue”(アートスペース油亀)、 2006 個展 ”竹園”(BankART NYK)、個展 ”Planning”(Space23℃)、 2005 台中フェスティバル (台湾)、 2001 個展 ” Pleasant Days”(財團法人中華民國帝門藝術教育基金會)、2000 越後妻有アートトリエンナーレ(新潟)、1996 個展 ”歩行儀式”(秋山画廊)、1995 個展 ”NEVERTHELESS”(秋山画廊)、1995,1994 白州フェスティバル、1993 個展 ”自然への方途”(秋山画廊)ほか。歳森勲ウェブサイト

【展覧会のご案内】

このたび kenakianでは、歳森勲による個展を開催いたします。本展にて歳森氏は、小豆島のアトリエにおいて制作している作品の展示とともに、近年展開を続けている「グラウカス-シリーズ」を 滞在および公開制作いたします。歳森氏は大学在学中(1988年)より、首都圏をはじめ各地での展覧会やアートプロジェクトでの企画、展示等をしています。岡山へ移住後、2010年からは、小豆島にある榎倉康二氏(1942-1995)ゆかりの場所である「梅の小屋」の改修を担うと同時に、根源的な制作に向き合うアトリエとして維持管理もしています。美術家の生の声を聞く対話の機会となり、また現代の社会情勢や様々な背景を広く思考する時間となりましたら幸いです。是非ご来場, ご高覧ください。