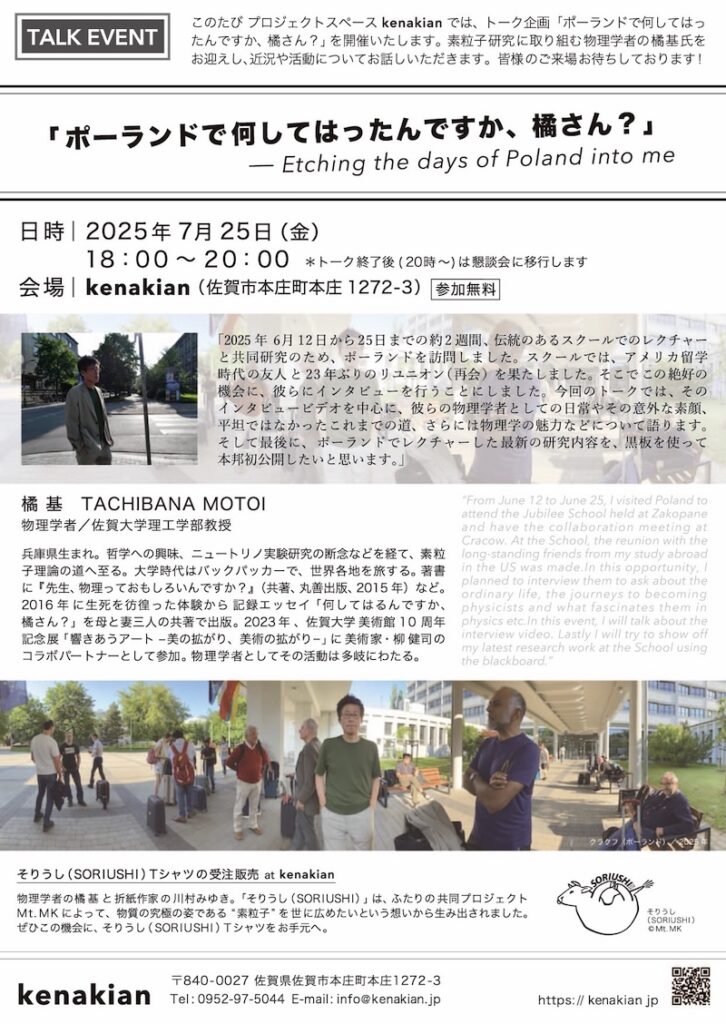

TALK EVENT

橘 基 Motoi Tachibana

「ポーランドで何してはったんですか、橘さん?」

⏤ Etching the days of Poland into me

2025年7月25日 (金)18:00 – 20:00

トーク終了後(20:00 -)懇談会

予約不要・参加無料

橘 基 TACHIBANA Motoi

物理学者/佐賀大学理工学部教授

兵庫県生まれ。哲学への興味、ニュートリノ実験研究の断念などを経て、素粒子理論の道へ至る。大学時代はバックパッカーで、世界各地を旅する。著書に『先生、物理っておもしろいんですか?』(共著、丸善出版、2015年)など。2016年に生死を彷徨った体験から記録エッセイ「何してはるんですか、橘さん?」を母と妻三人の共著で出版。2023年、佐賀大学美術館10周年記念展「響きあうアート –美の拡がり、美術の拡がり– 」に美術家・柳 健司のコラボパートナーとして参加。物理学者としてその活動は多岐にわたる。

2025年6月12日から25日までの約2週間、伝統のあるスクールでのレクチャーと共同研究のため、ポーランドを訪問しました。スクールでは、アメリカ留学時代の友人と23年ぶりのリユニオン(再会)を果たしました。そこでこの絶好の機会に、彼らにインタビューを行うことにしました。今回のトークでは、そのインタビュービデオを中心に、彼らの物理学者としての日常やその意外な素顔、平坦ではなかったこれまでの道、さらには物理学の魅力などについて語ります。そして最後に、ポーランドでレクチャーした最新の研究内容を、黒板を使って本邦初公開したいと思います。

佐賀大学美術館10周年記念展「響きあうアート –美の拡がり、美術の拡がり– 」(上記のプロフィール参照)を企画監修されたキュレーター・花田伸一氏よりレビューをご寄稿いただきました。

物理とアートの響きあい

Resonance between Physics and Art

花田伸一(キュレーター/佐賀大学芸術地域デザイン学部教授)

kenakianで橘さんが話してくれた物理の話は、素粒子レベルのごくごく小さな世界の中で領域Xと領域Yの間にある境界Bを小さな何かAが通過する話だった。A・B・X・Yがそれぞれ何だったか、物理素人の私はトークの翌日にはもう忘れてしまったが、つまるところ物理学者もやっぱり越境のことを真剣に考えているのだなと思った。美術関係者が常にそうであるように。

2023年9月、私の企画監修で佐賀大学美術館の開館10周年記念展『響きあうアート—美の拡がり、美術の拡がり—』が開催された。その際、佐賀大学が総合大学であること、つまり学内に色々な専門家がいることを展示に活かそうと思い、芸術地域デザイン学部の美術教員と他学部の非美術教員とで4つのペアを組んでもらってそれぞれ新作を展示してもらった。そのうちの1組が柳健司さん(美術家/芸術地域デザイン学部教授[当時]/kenakian代表)と橘基さん(物理学者/理工学部教授)のペアである。

kenakianでの橘さんのトークでは領域Xの様子を表す数式、領域Yの様子を表す数式、その間の境界Bを小さなAが通過するときの様子を表す数式、が次々と紹介された。目の前の黒板にチョークでカツカツ、スラスラと図や数式が書かれるのをかなり久しぶりに見た。数式の中身は理解できないが、その分からなさ故か、その迷いなき書きぶり故か、黒板上に次々生じる数式たちは物理学の枠から染み出し、美術関係者の私に呪文のように入り込んできて魅惑的な感興を私の中に生じさせた。そうか、黒板とチョークのセットは誰かが誰かに魔法をかけるための舞台装置だったのか。

美術家にとっての越境とは何だろう。私の考える現代アートとは「自由」の体現なのだが、裏を返せばそれは私たちが何に「不自由」なのかを見極めることでもある。私たちの思考や行動を制限している枠組みとは何か、私たちの自由に縛りをかけているフレームとは何か、その眼差しは当然、既存の制度や世間の常識にも向けられる。私たちを取り囲む境界線の存在に気づき、その在り様を見抜き、揺さぶりをかけ、押し広げたり、取っ払ったり、線を引き直したりするのが現代アートの役どころだ。

さて、「越境」との語には領域Xと領域Yは別ものであるとの前提が含まれている。X・Yが同質なのであれば越境とはいえない。自明視されている境界を疑うのが現代アートの役どころなのであれば、アートとそうでないものの境界についてはどう考えたら良いだろう。学問の境界も色々ある。文系・理系、純粋系・応用系、理論系・実証系、等々、これらの領域Xと領域Yは本当に別ものだろうか。

『響きあうアート』の4組のペアにおいては、XとYにコラボレーションをしてもらうというよりも(数ヵ月や1年そこらで異なる領域の専門家がコラボレーションするとか無理だ)、XとYは別もののまま、その間に生じる「響きあい」に着目するという視点を取った。柳さんと橘さんがどう響きあったのかは同展記録集を参照いただきたい。

kenakianの物理トークで橘さんが黒板上に繰り出した魔法のような数式と私との間に生じた響きあいは何だったのか。今のところ、科学と芸術が区分される以前のプリミティヴな感動、好奇心、探求心、冒険心、向上心、等々がその振動源にあるのではないか、と私の中では整理している。地上の生き物、大地、星空、人間の営みなどを観察しながら、すごい、綺麗だ、素敵だ、不思議だ!と心動かされるところから科学も芸術も始まっている(はずだと信じたい)。明らかならざる謎を解き明かしたい、まだ見ぬ新たなものを発見したい、未知なる領域に踏み込んでいきたい、頭に浮かぶ何がしかを自らの手で生み出したい、等々、学者や表現者の核にそれらの熱量が灯っているとき、XとYは響きあってしまうのではないか。

学問も芸術も社会もあれこれいちいち細分化されすぎている。それぞれの分野でタコ壺化し、縮小再生産にばかり陥ってしまう状況にあって、様々なXとYは混ざり合って一つになったりしなくても別に良いが、それぞれ原点に立ち返りながらその核にある種火を持ち寄って響きあいを確かめあう広場は必要なのではないか。そして現代アートと呼ばれる領域こそそのアリーナに最もふさわしいのではないかと私は考えているが、このアイディアはまだしばらく種火状態で灯しておいて、今後響きあってしまう人々とゆっくり醸成していきたいと願う。

※『響きあうアート』ウェブサイトhttps://museum.saga-u.ac.jp/10th/

2025年8月

YouTubeチャンネルにて、本トークの記録動画を配信中です。

https://www.youtube.com/@kenakian